—¡Lean! Ya escribí sobre Roque Dalton —tronó la voz de Ernesto Cardenal en su despacho del Centro Nicaragüense de Escritores. Ni habíamos terminado de hacerle la pregunta, cuando el poeta nos congeló con su respuesta al mismo tiempo que nos daba la espalda.

Esa mañana de 2005, luego del baldazo de agua fría, nos miramos a los ojos con William Alfaro sin saber qué hacer. Cinco minutos antes habíamos derrochado en libros de Cardenal todo lo que teníamos. Aunque nuestra «fortuna» no pasaba de unos cuantos córdobas, era suficiente como para pagar malas decisiones para luego tener pocos arrepentimientos. En otras palabras, era oro.

Probablemente, el «consejo» de leer hacía referencia a su artículo «Recuerdo de Roque» publicado en la revista Casa de las Américas número 121, de 1980, o quizás al segundo tomo de sus memorias publicadas hacía tres años: Las ínsulas extrañas. No sé, lo cierto es que nuestra motivación tenía que ver más con las fotos de ambos amigos en Cuba, bajo el sol de Varadero, en calzoneta. Después de todo, una buena playa está más allá del bien y del mal.

—No nos deje así, Cardenal —le dijimos, sorprendidos, al sentirnos invisibles frente al revolucionario eterno, místico, teólogo, monje trapense, escultor, ministro de Cultura en la Nicaragua de los ochenta.

Imaginé el grave error que podía significar darles la espalda a dos poetas precarios, hijos de la guerra, fogueados en el bajo mundo de las letras salvadoreñas, que han aprovechado el viaje a tu país para verte y que acabás casi tirándoles la puerta en la cara sin ningún motivo. Pero me dio risa tan solo pensarlo. Una pizca de condimento no caería mal para la futura versión de los hechos. Sonaba mejor que haber salido —como pasó— con el orgullo herido después de haber mascullado una o dos quejas inútiles. Ya en la calle, como sacudiéndonos cada quien el polvo de la ropa, alcanzamos a decir con alguna dignidad «Al menos firmó los libros».

Reímos y seguimos a pie el camino.

No era la primera vez que saludábamos al antiguo habitante de Solentiname en Managua. Aunque lo habíamos visto fugazmente en la inauguración del III Encuentro Centroamericano de Escritores, cruzamos palabra hasta un día después, el 19 de marzo de 2002, en la galería Pléyades. Era la presentación de 50 años de esculturas, un catálogo-memoria.

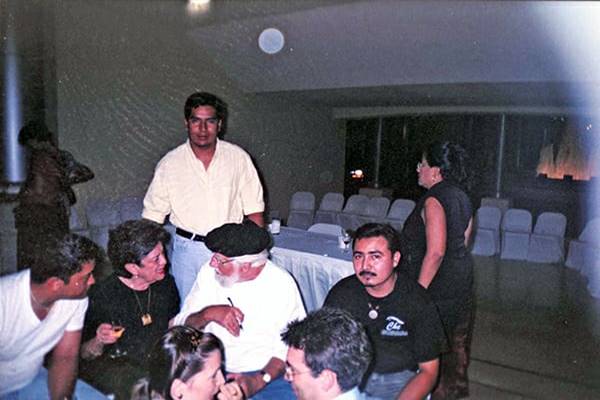

Existe una fotogafía de esa noche: William parece atento a la conversación entre Claribel Alegría y Cardenal, futuros y únicos centroamericanos en recibir el Premio Reina Sofía. Osvaldo Hernández —camisa negra y de bigote—, se concentra y mira a la cámara de rollo; también yo. Cardenal tiene un bolígrafo en la mano. Está por firmar, muy amablemente, un par de ejemplares. ¡Todos felices! Pero no.

Lo que no sabíamos —alguien que estuvo cerca de ellos nos lo dijo— es que Claribel no solo mediaba por nosotros con el tema de los autógrafos, si no que estuvo pidiéndole a su amigo que por favor no se levantara y que no nos dejara tirados sin decirnos nada. Además, para Claribel éramos «sus salvadoreños», una condición casi mágica que nos abría puertas y corazones. Él le habría dicho un par de minutos antes que ya se iba porque unos poetas jóvenes, que andaban revoloteando por el lugar, no lo dejaban en paz. En eso llegamos… y clic, la foto.

Pasado el tiempo, en su casa de Los Robles, le pregunté a Claribel sobre ‘la noche de los autógrafos’. Me dijo que no era cierto, que era mentira, y sonrió chiquito anticipando el primer ron.

De alguna manera, luego del incidente en el Centro Nicaraguense de Escritores, William y yo, aprendimos a tomar una sana distancia de Cardenal; más sana, tal parece, para él que para nosotros. No obstante, me atreví a escribirle en julio de 2005, lo invité para colaborar en el monográfico de Roque Dalton en la revista Cultura —el mítico número 89—, proyecto complementario del trabajo de Rafael Lara Martínez de reunir la poesía completa de Roque, que también tuve la dicha de coordinar. Por supuesto que en aquella oportunidad no me identifiqué del todo con el poeta. Creo que le di el nombre y el apellido que no uso. Me respondió gustoso. Su texto apareció publicado en agosto de aquel año.

Como siempre hay una última vez, fue la que más me impresionó. Tenía claro que acercarme al nicaragüense estaba en mi top ten de las cosas que nunca debía intentar. Así que seguí la norma. Lo vi de lejos. Fue en Rosario, Argentina, la noche del 18 de noviembre de 2005, en un evento paralelo al III Congreso Internacional de la Lengua. ¡Increíble! Me quedé boquiabierto. Cardenal tenía veinte años de no visitar el país y parecía que toda la ciudad había asistido al teatro Broadway a escucharlo en el conversatorio-lectura con Jorge Boccanera.

Reí, lloré, como todos los asistentes. Resonaba la voz del poeta trapense en el teatro, y no dejábamos de aplaudir hipnotizados. Era un ‘dios’. La gente se arremolinaba en Rosario para verlo o saludarlo. Si no era un rockstar, era un profeta.

Siempre alejado, en la fila del fondo, en medio del tumulto y gracias al misterio de la poesía, sentí finalmente el abrazo de Cardenal. El antes ya no importaba.

Alfonso Fajardo —uno de los escritores noventeros que más respeto— cree que es mejor conocer a los poetas por sus libros que en persona. Tiene razón. La «otra luz» está en las palabras.

Dicen las noticias que Ernesto Cardenal murió a los 95 años este 1 de marzo de 2020. Pero no les creo. Prefiero recordar mi ejemplar de Telescopio en la noche oscura, de su autoría, el mismo libro de la noche de la foto con Claribel, que tiene escrito: «Para Carlos. Con afecto, Cardenal». E imagino su sonrisa en las páginas.