De ella se asegura que fue la poética reinante en nuestra lírica durante los años 70 y 80 del siglo pasado. De ella también se afirma que, no más acabar nuestra guerra civil, en el 92, entró por fin en una larga crisis. Ahora, los poetas suelen mencionarla como una grave gripe que padecieron en la infancia. Lejos de su influenza, nuestra lírica es más diversa y cada día más robusta. Al menos esto último es lo que aseguran ciertos críticos.

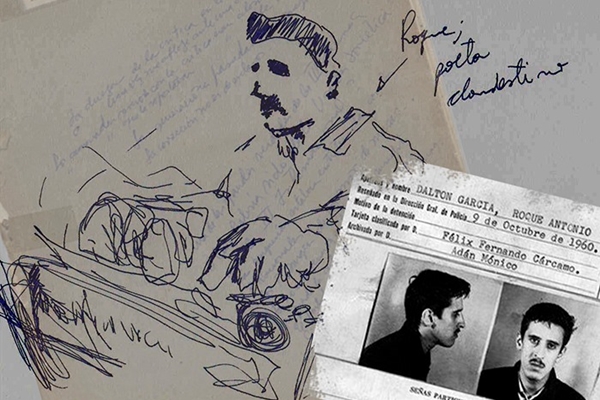

Visto dicho panorama, cualquiera diría que nuestra comunidad literaria posee una conciencia muy clara de qué cosa es o fue la poética comprometida de Dalton. Lamentablemente, hay que decirlo, gran parte de nosotros lo que posee es una discutible y deficiente representación de tal asunto. 45 años de edad tiene ya la muerte de Roque, tiempo suficiente para haber definido con claridad qué cosa fue su poética, para haber ajustado cuentas con ella de forma inteligente y, por lo mismo, para haber hecho un balance clarificador de su presunta gran influencia y su supuesta crisis.

Antes de preguntar si ha muerto esa manera suya de entender la literatura en el mundo y la poesía en sí misma, primero deberíamos acercarnos a la definición teórica de sus rasgos problemáticos. Sin un mínimo rodeo en torno a las palabras centrales que articulan nuestras preguntas, no sabremos dar una respuesta lúcida a “qué diantres es o fue la poética comprometida de Roque Dalton”, ni a “cuán cierto es el mito de su gran influencia”, etcétera, etcétera. Dime cuáles son los distingos teóricos que haces (o no haces) al comienzo de una indagación, y te diré a dónde llegarán tus conclusiones.

No estamos ante un concepto cuyo significado sea claro y ajeno a la polémica. Para empezar, es un término que liga dimensiones problemáticas: la estética y la ética, la literatura y la política. Ninguno de los conceptos que lo componen (poética/ compromiso) está a salvo de una larga historia de discrepancias teóricas. Si aisladamente cada uno suscita debates, su unión los enciende todavía más. Teóricos y artistas han expuesto puntos de vista discrepantes en torno a este asunto. Lo más acertado sería hablar de distintos modelos de poética y de compromiso. Lo suyo, se infiere, sería referirse en plural a esta palabra compuesta. Lo que tenemos son poéticas comprometidas, algunas de las cuales son poéticas enfrentadas. La poética comprometida del stalinismo procuró destruir allá donde pudo a las poéticas comprometidas de la vanguardia. Por todas estas razones resulta engañoso referirse en singular a “La poética comprometida”.

En esta diversidad discrepante, en lo que atañe a “la poética”, hay desacuerdos a la hora de establecer los límites y la naturaleza de su objeto, desacuerdos a la hora de describirlo y juzgarlo. Toda poética posee una dimensión analítica donde se sugieren los límites de lo literario y en la cual se ofrece también un mapa de las regiones convencionales que lo articulan. Estos planos generales (de lo literario en el conjunto de “la cultura” y de lo literario en sus divisiones internas) van acompañados por conceptos y criterios estilísticos que permiten clasificar, describir y valorar textos concretos. Y aún más, en unos casos, junto a la descripción de la hechura de una “obra”, ciertas poéticas sugieren cómo han de construirse los textos futuros para que alcancen la excelencia artística. Suelen tener las poéticas, por lo tanto, una dimensión analítica general, criterios descriptivos y valorativos y orientaciones abiertas o implícitas sobre cómo producir “excelentes” poemas, novelas, obras de teatro, etcétera. Sobre todos estos “niveles” (el teórico, el valorativo, el creativo), y sus posibles articulaciones, las distintas poéticas difieren. Y si nosotros pretendemos definir y juzgar “la poética” de Roque, tendremos que evaluar sus distintos planos y la manera en que él, en su madurez creativa, se propuso articularlos.

En este punto, conviene hacer otra precisión. Un autor como el que abordamos podía hacer suyas un conjunto de tesis acerca del papel de la literatura en “la sociedad”, pero su conciencia historicista, política y contextual podía llevarlo a “aplicar” esos criterios con un enfoque restringido de su vigencia. Roque no le concedía una validez universal y atemporal a su propuesta del poeta-guerrillero, esta tenía unos límites espacio-temporales y, por lo tanto, una fecha de caducidad. Las tesis generales que nuestro autor asumió eran filosóficas, la forma en que las iba concretando eran operativas, casuísticas, vigentes para lo que fuera el caso. Es en este sentido en el que afirmo que los “movimientos” de la poética de Dalton tenían una orientación retórica y no un carácter doctrinal. Tenía principios literarios, por supuesto, pero estos se adaptaban al tiempo, al terreno, a las urgencias puntuales. Sus opciones estilísticas, generadas desde la matriz de una poética vanguardista, no eran un sistema cerrado de pensamiento literario, sino que dialogaban de manera flexible con una temática, unos fines y un lector en unas circunstancias muy determinadas. La suya era una poética en tránsito, peripatética.

Algunos autores coinciden en ciertos principios generales, por ejemplo, atribuyéndole a la literatura una función social y cuestionando su autonomía absoluta. Este acuerdo abstracto pronto se deshace, cuando se proponen distintas visiones de la función social del arte y distintas maneras de restringir su autonomía. Este acuerdo abstracto continúa desmoronándose, cuando las diversas poéticas comprometidas discuten sobre la naturaleza de los procedimientos estilísticos que consideran aceptables ¿Ha de ser realista el arte revolucionario o debe entregarse a la libertad formal? Aquello que los principios generales parecen unir, la casuística lo separa. Esta, que es la historia del marxismo, es también la historia de las poéticas inspiradas en él. Las disputas por estos límites o márgenes fueron trágicas en la Unión Soviética de Stalin. Las disputas sobre estos límites que protagonizaron Adorno, Brecht y Lukács (teóricos marxistas) fueron complejas y aun no estan resueltas. Por esta razón, resulta conveniente eludir el punto de vista singular y asumir que en ese territorio que acota “la poética comprometida” lo que existe son diferentes y enfrentados modos de entenderla, distintas maneras de enfocar la entidad del arte y sus vínculos con la sociedad y la política.

Damos por supuesto que una vez establecida y subrayada la ética del escritor, habrá una y solo una estética que corresponderá sin problemas a su elección moral, pero no es así. Así que hasta que no veamos con claridad cuál fue la filosofía de la literatura y de la creación literaria en Dalton, no estaremos preparados para discernir de qué maneras la influyó el “compromiso”. Al mantener su filosofía de la literatura como un apéndice de los valores del militante político, ni comprendemos su visión del arte ni tampoco la complejidad de su adhesión como escritor a una causa revolucionaria.

Maneras simplistas y esquemáticas de abordar los estilos literarios (como esa que se lo juega todo al cara o cruz de la claridad o el hermetismo) mal encasillan a Roque en el universo del coloquialismo. Ese burdo etiquetado nos hace olvidar que Dalton fue un literato vanguardista. Pero aún quienes le reconocen dicha condición, no infieren las consecuencias que tuvo la poética vanguardista en su manera de enfrentarse al estilo y a los géneros literarios. Sus opciones formales presuponían también un grado de libertad creativa difícil de conciliar con los imperativos de la comunicación y con la disciplina cultural y política que podía imponer a los creadores un partido comunista que recelara de la autonomía de la sociedad civil. Las opciones estilísticas que privilegiaba el poeta tenían resonancias heterodoxas dentro de una cultura comunista burocratizada. Los juegos formales de “Taberna y otros lugares” eran de manera subterránea un punto de vista político. El breve apunte que acabo de hacer nos permite introducir la hipótesis de que había un conflicto larvado en el propio Dalton: su poética vanguardista podía estar en contradicción con ciertas zonas de su pensamiento político. Sigamos avanzando y recordemos también que la vanguardia cuestionó las fronteras convencionales entre vida y arte, recordemos que la vanguardia abrió sus puertas a lo grotesco y a lo feo y puso en tela de juicio a la alta belleza, recordemos cuán irónico fue su trato con “el estilo elevado”, recordemos que acabó derribando las reglas convencionales del arte poética. La vanguardia no hacía suyas como un dogma las fronteras entre los géneros literarios ni entre estos y otros tipos de discursos de “la alta y la baja cultura”. Por si lo habíamos olvidado, Dalton fue vanguardista incluso en aquellos textos a los que se reprocha su marxismo ortodoxo.

Un texto indigerible –para nuestra mentalidad actual– como “Un libro rojo para Lenin” es literatura de vanguardia. Yo sospecho que el desprecio “literario” que cae sobre este libro se debe a dos razones: a sus contenidos y a una estructura formal que tampoco es del gusto de quienes se sienten más cómodos leyendo escritos que pertenecen a “géneros” claros y distintos en los que su autor no juega a diluir las fronteras entre prosa y poesía ni a querer darle un rol estético a discursos informativos de naturaleza política, filosófica o histórica. A quien le gusta que cada texto juegue en el campo discursivo que le corresponde, respetando las reglas de la coherencia que le corresponden, no apreciará mucho el vanguardismo literario de “Un libro rojo para Lenin”, obra detestada por su contenido, pero también por su forma.

No se puede hablar del interés de Dalton por el pensamiento, las polémicas ideológicas y la historia de nuestro país sin aludir a la manera en que introdujo formalmente tales dimensiones en su creación literaria. En una obra como “Las historias prohibidas del pulgarcito” esos planos y sus peculiares expresiones discursivas se amalgaman por medio de un dispositivo artístico: el collage. Para ser daltoniano no basta con asumir su ética intelectual ni con tener obsesiones temáticas semejantes a las del poeta, hay que “jugar” con estas últimas en el plano de una poética formalmente rupturista: transgrediendo géneros, parodiando estilos, etcétera.

¿Es posible definir la poética comprometida de Roque al margen de su manera vanguardista de hacer literatura? La respuesta es no. Usted puede ser poeta e irse a combatir a la montaña, pero ese gesto ético no lo convierte en discípulo literario de Dalton. Usted puede, como poeta, abordar los mismos temas que obsesionaron a Roque, pero eso tampoco lo convierte en su seguidor. Solo si se combinan de manera dialéctica la conducta y la inteligencia retórica daltonianas podemos hablar, al menos cuando nos referimos al pasado, de un seguidor de su estética extrema. Dedúzcase que la gran mayoría de poetas guerrilleros de nuestra guerra civil nunca fueron daltonianos o solo estaban parcialmente influidos por él. Los guiaba el aspecto moral de su poética, sin que ello supusiese que asumían la complejidad de su filosofía de la literatura. Porque vaciamos de singularidad estética el compromiso literario de Roque, es posible que le atribuyamos equivocadamente un liderazgo poético que nunca tuvo sobre ese grupo formalmente heterogéneo que fue la generación comprometida. Porque vaciamos de singularidad estética su modo de articular la palabra a las luchas cívicas, hablamos de la gran influencia literaria de Roque entre sus compañeros de generación y en las generaciones de poetas posteriores. Ese compromiso vaciado de complejidad literaria que le atribuimos, nos permite hablar ahora de la crisis de “su visión de la poesía”.

Su forma de proseguir las búsquedas formales de la vanguardia literaria entrañaba asumirlas en un contexto concreto, ligándolas a fines políticos y culturales concretos. Esta localización espacio temporal de su poética provenía de la autoconciencia como intelectual latinoamericano y salvadoreño que logró desarrollar en el seno de la plataforma cultural de la revolución cubana ¿Qué elecciones estilísticas y temáticas debía hacer un creador literario culto y cosmopolita, y además revolucionario, en un medio en el que los posibles receptores de sus experimentos formales iban a estar localizados en una sociedad con una alta tasa de analfabetismo? ¿Para salvar su papel y su eficacia en tal circunstancia, dicho creador debía reincidir en las maneras de una poética populista?

Ambas preguntas, situadas en el campo de la creación, pudieron gestarse gracias a la condición de poeta comprometido que asumió Dalton. El compromiso condujo al poeta a la autoconciencia semiótica. Era un autor, localizado en los límites y las limitaciones de un ámbito socio-cultural determinado, que urdía textos ligados a unos fines y en búsqueda de unos receptores con un rostro social determinado. Dentro de ese marco, y dependiendo de contextos y coyunturas, podía adoptar distintas variaciones dentro de sus planteamientos estilísticos vanguardistas. El compromiso, por lo tanto, no fue algo externo y siempre nocivo para su creación poética. Fueron precisamente el compromiso y su dimensión retórica quienes lo alejaron de la recepción pasiva y meramente formalista de las vanguardias.

Los desafíos creativos que se planteó Roque eran el de cómo ser un poeta vanguardista –en la compleja, trágica y brutalmente desigual sociedad salvadoreña– y un poeta vinculado además con un proyecto revolucionario. Asumirlos lo alejó de ser un mero imitador formal de las vanguardias históricas y lo obligó a reflexionar sobre su lenguaje.

Es un lugar común de la crítica partidaria del formalismo atribuir la reflexión sobre el lenguaje (ese lenguaje literario que golpea al significado) únicamente a los cultivadores de la lírica hermética. Este lugar común falsea la realidad. En los años sesenta del siglo pasado, los literatos cosmopolitas y comprometidos gastaron mucha tinta reflexionando y debatiendo sobre la recepción de las vanguardias en América Latina. Un capitulo de dicho debate tuvo lugar en torno a los posibles usos contrarrevolucionarios del hermetismo y la autonomía del arte, pero también se reflexionó mucho sobre la posibilidad de incorporar las libertades formales de la vanguardia a la poesía revolucionaria latinoamericana. Algunos poetas se plantearon esto como un dilema entre la claridad comunicativa que aparentemente exigía el compromiso o la ilegibilidad y la incomunicación que imponía el hermetismo del “arte moderno”. Roque saltó con inteligencia por encima de este dilema vinculando su poética a la retórica.

El Dalton maduro desarrolló cierta conciencia retórica del estilo, a eso lo llevó su asunción del contexto desde el punto de vista de la comunicación artística y política. Al elegir un lenguaje para sus obras ya no se sometía tan solo a “la lógica” de lo literario, sino que buscaba un punto de encuentro entre esta y las competencias estéticas e ideológicas de los posibles destinatarios de sus escritos. Ese conjunto de lectores y el fin por el cual los interpelaba entraban en un difícil diálogo con una poética transgresora. Roque tenía un problema semejante al de aquellos escritores de su época que, sin querer renunciar al legado de la vanguardia, pretendían incidir con eficacia persuasiva en la conciencia de un público determinado, en una circunstancia determinada. De ahí que no visualizase el estilo solo como una firma identificadora personalísima, cuya claridad o hermetismo se determinasen a priori, sino que como una adecuación formal a un tema y un destinatario inscritos en una situación retórica. Para nuestro poeta era un falso dilema tener que elegir entre la vanguardia poética o Nicanor Parra. El hermetismo y la claridad para Dalton eran opciones, registros de estilo, que podían utilizarse en diversos grados y combinaciones “de acuerdo” a las circunstancias. En el libro más elogiado de Dalton, conviven sin problema la voz coloquial del asesino del Gral. Martínez junto a las voces herméticas que se despliegan en la sección de “Los extranjeros”. Todas estas voces, como registros estilísticos, son teatrales. Dalton fue más allá de ese romanticismo que confina al poeta en la representación lírica de “su propia subjetividad”. Él, en su período de madurez, juega a representar “voces” distintas a la suya, juega a representar lo que ahora denominamos “la otredad”. La voz del asesino del Gral. Martínez no es una representación de la de Roque sino que una representación estilística de la voz de otro.

Algunos críticos insisten en organizar la obra de Dalton en etapas creativas –la primera, la segunda y la última– en cada una de las cuales destacarían ciertas obras con sus peculiaridades estilísticas. Este etapismo tendría que enfrentarse a un hecho: el poeta, en la etapa más productiva de su vida, estuvo trabajando simultáneamente en libros formalmente distintos, algunos de dudosa clasificación genérica, otros moviéndose entre la prosa realista y la de vanguardia, otros anclados en el verso. En determinado momento, las mismas manos que tecleaban la prosa de “Miguel Mármol”, tecleaban los versos vanguardistas de “Los hongos” y de “Taberna y otros lugares”. Es de suponer que tales dedos vivían simultáneamente en varias épocas y distintos registros de estilo ¿No sería más acertado explicar las diferencias estilísticas de tales obras como modulaciones retóricas de la voz del poeta?

Los partidarios de este etapismo suelen desgajar a los “Poemas clandestinos” de la mejor época creativa de Roque, señalándolos como una especie de caída en una trayectoria literaria que antaño había sido esplendida. Les reprochan su pobreza semántica y falta de abundancia figurativa. La vara de medir que emplean estos críticos es una especie de sublimidad ajena a los contextos y ajena al hecho de que la poesía política existe como un género que, en determinadas circunstancias, puede optar por una digna sencillez. Aligerar a un texto poético de figuras retóricas no es, por sí mismo, una caída en la calidad literaria, es una opción estilística legitima, es un estilo. A las obras que optan por él hay que medirlas por las reglas de juego que eligen en una situación retórica determinada, no medirlas desde un hermetismo literario abstracto transformado en la regla de excelencia a la que “deberán” adecuarse todos los textos poéticos que se produzcan en todas las circunstancias.

Resumamos: Dalton fue un poeta vanguardista que buscó adaptar un lenguaje transgresor a los problemas de la comunicación estética y política en el trágico y complejo horizonte cultural de una sociedad agraria centroamericana de la segunda mitad del siglo XX. Esa labor de adaptación del lenguaje de la vanguardia a un contexto cultural determinado y a unos determinados objetivos políticos salvaron a Roque de ser un mero imitador de los vanguardistas europeos y acercaron su poética a la retórica, de ahí su visión pragmática y nada abstracta del estilo.

Si los dadaístas pretendían sacar el arte de los museos para exponerlo en lugares inusitados (los baños de un bar, por ejemplo), Roque soñaba con una poesía también escrita en los muros de la ciudad o en los panfletos de la insurgencia. La voluntad de ir más allá de la biblioteca y la lectura silenciosa, dado que su poesía era una flecha cuya punta era persuasiva, le exigía también poner su conducta como un aval de su palabra. Esta operación condenada por la crítica (exclúyase la conducta del escritor de la valoración de sus textos) tiene un nombre en la imagen realista de la comunicación literaria que tiene la retórica. La construcción de sí mismo que hizo Dalton en la vida política y sus escritos fue la construcción persuasiva de un Ethos poderoso. Roque no perseguía un lector que solo contemplase sus poemas, buscaba persuadir, modificar actitudes, modificar valores éticos y estéticos y en esa búsqueda su conducta confería autoridad moral a sus palabras (“No somos, pues, cómodos e impunes anonimistas”).

Aquello que buscaba excluir la crítica formalista de los 90 –el prestigio cívico del poeta como elemento persuasivo de sus textos– es un delimitado y legítimo objeto de estudio para un enfoque –el de la retórica– más preocupado por analizar las realidades de la comunicación literaria que por preservar y prescribir los límites de su pureza.

La poética vanguardista y retorizada de Roque, como ya dije respecto a la poética en general, conjugaba varios planos (teórico, valorativo, creativo) peculiarmente enlazados. Dentro del teórico, y en lo que respecta al papel de los escritores y de la literatura en la sociedad “latinoamericana”, el último Dalton adoptó una tesis guerrillera de naturaleza coyuntural sobre el compromiso político del poeta. La obvia crisis que vive ahora esta tesis de Dalton no necesariamente se lleva por delante a las pautas creativas de su poética. La caída histórica de la tesis del poeta guerrillero lo que pone en cuestión es un modelo del compromiso literario que de ninguna manera cancela tampoco el milenario debate sobre la función social del arte y el papel de los escritores en la sociedad. Y la caída de ese aspecto puntual de su poética, lo repito, no impugna la posible vigencia que puedan tener todavía ciertas propuestas creativas del lúcido poeta que fue Roque.

Que se hayan desplomado ciertas tesis operativas de su poética no significa que sus propuestas formales sean hoy completamente obsoletas. Esta obsolescencia solo podría ser el veredicto provisional de un largo debate sobre la palabra vanguardista de Dalton y su orientación retórica. Este debate, que apenas comienza, debe ir acompañado de una clarificación lúcida de su poética y de la forma en que diferentes generaciones de líricos salvadoreños la han leído parcialmente, hasta el punto de que no han sabido capitalizar sus aportes. Estamos ante el claro caso de un poeta mal leído y mal aprovechado tanto por los viejos como por los jóvenes creadores de nuestra comunidad literaria. En mi opinión, y puedo estar equivocado, la influencia fértil del mejor Dalton no es algo que hayamos dejado atrás, en el pasado, es una influencia que aún está por venir.