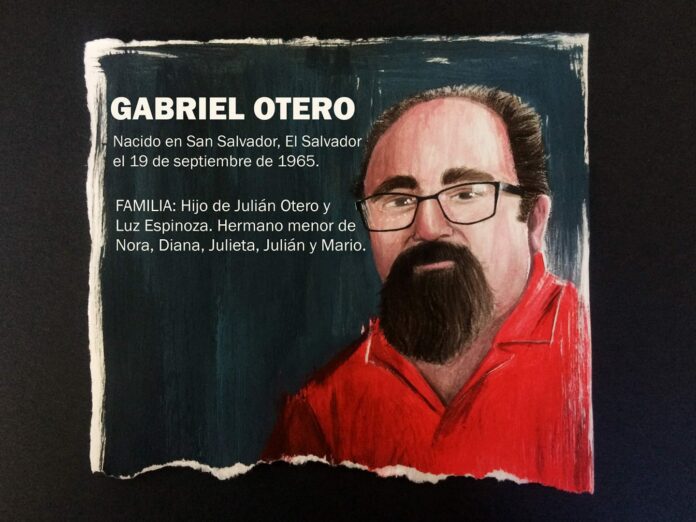

Por Gabriel Otero

De niño me encantaron las orejas del ratón Miguelito, la pronunciación ininteligible del pato Donald, las torpezas de Tribilín, que nunca supe si era perro o ratón, y las travesuras de Hugo, Paco y Luis. En las tres veces que visité Disney World me maravillaron el monorriel y Tomorrowland y casi se me sale el corazón del estómago cuando forzado me subí a la Montaña Espacial, un juego mecánico de esos que son experiencias extremas. En Main Street, de día me atraganté de pretzels, de noche me conmovieron sus desfiles idílicos y fantasiosos en los que aparecían los personajes iconos de muchas generaciones de enajenados, yo entre ellos.

Disney ha cambiado desde entonces, de tener dos parques de diversiones ahora es un megaconsorcio cuyos tentáculos invaden la mente de cualquier infante. Sus negocios son diversos como las serpientes de la cabeza de medusa: canales de televisión, libros, películas, hoteles, estudios, entretenimiento y parafernalia por doquier que pregonan que después de todo es necesario fantasear en este mundo tan pequeño.

Por eso no fue raro que el 80 % de la población del otrora Distrito Federal, excluyendo sus áreas conurbadas, dato duro arrojado por periódicos y noticiarios televisivos, asistiera al anunciado y corto desfile de unos cinco kilómetros de Insurgentes en el que Mickey Mouse y sus secuaces pretendían causar sonrisas en el más escéptico*.

Los políticos y el clero criollos presenciaron ese escandaloso poder de convocatoria, que seguramente será tomado en cuenta en próximas campañas electorales, y en un futuro no muy lejano no sería extraño que un ilustre suspirante a la presidencia se vistiera con el traje de marinerito del pato Donald o que para ganar votos hiciera marometas como el cretino de Goofy.

En el desfile se manifestó la idiosincrasia nacional: la gente llegó desde las tres mañana con cobijas, chamarras, bufandas y guantes para verlo en primera fila, en los alrededores habían camiones de redilas cargados de los olores del vientre y las extremidades, a esa hora los vendedores se apostaron para la que sería una copiosa venta, llegó de todo, desde señoras perfumadas que se justificaban “porque no habíamos tenido al real Mickey en México” hasta ilusos intelectuales que pretendían atisbar el evento desde una mesa de Vip’s o Sanborn’s y que fueron llevados por sus mujeres e hijos literalmente a rastras.

Está por demás decir que el ambiente era asfixiante, desde el sol penoso que se asomaba entre una telaraña de nubes grises hasta la ansiedad de millones de chilangos que tenían la certeza absoluta de no viajar nunca a Orlando o a Anaheim para ir al Magic Kingdom y que por eso se acompañaron de escaleras, bancos, sillas, lazos y piolets para rebasar la estatura media nacional y así poder verle aunque sea la cola al rey león o las escamas a la sirenita.

Y, según dicen, el espectáculo fue decepcionante, momentos antes huimos con la familia hasta encontrar un taxi como a seis kilómetros de la hecatombe.

Y lamentablemente no se pudo recrear el glamoroso desfile de Main Street en Insurgentes, “tendríamos que cobrarlo” es lo que de seguro afirmarían los expertos en mercadeo.

________________

*El desfile al que se hace referencia en esta crónica se realizó el 26 de noviembre de 2000.